卢良恕,1924年11月3日生于上海,2017年1月4日逝世,享年93岁。小麦育种、栽培、农业与科技发展专家,中国工程院院士。

青年时期的卢良恕。

“这批受灾严重的麦苗能够起死回生’!”

70多年前,在安徽省宿县的麦田间,一位年轻的科技工作者和他的同事们望着遍地枯黄的麦苗心急如焚,但经过仔细检查和分析,他们作出了上述判断。

主导提出这一判断的年轻人,叫卢良恕,是我国农业发展的推动者和见证者。

1952年,卢良恕在北京参加米丘林讲习班留影。

“为了国家的农业振兴,我要走遍祖国的山山水水”

1943—1947年,卢良恕就读于金陵大学农学院农艺系。他曾回忆说:“我学的是粮食作物,不是搞瓜果蔬菜的园艺学,因为我最想解决的还是人民能吃饱饭的问题。”

新中国成立后,卢良恕和同事们全面开展小麦新品种选育工作。到20世纪50年代中期,他们已经先后选育出“华东1号”“华东3号”等8个小麦品种(品系),其中以“华东6号”最为突出,成为新中国成立后我国南方较早育成的集早熟、抗锈、丰产等优势为一体的新品种之一。

卢良恕(前排右一)在山东了解农业科技体制改革和小麦生产情况。

20世纪80年代,卢良恕身为中国农业科学院院长,始终铭记初心:“为了国家的农业振兴,我要走遍祖国的山山水水,了解民情民意,掌握我国各区域农业生产的基本情况和特殊规律。”

中国工程院二局原局长高中琪表示,“直到耄耋之年,卢院长也一直保持着走到哪儿问到哪儿、问到哪儿记到哪儿的习惯,晚上结束工作后还要把各种材料信息消化汇总一下。他告诉我们,只有融会贯通、了然于胸,才能为地方提出切实可行的意见,为地方发展作出贡献。”

努力实现“农业现代化

1964年12月,第三届全国人民代表大会第一次会议在北京举行。周恩来总理在会上提出农业现代化这一宏伟目标,深深地吸引并激励着台下这位痴迷于农业发展的青年。

作为小麦育种与栽培学家的卢良恕,对农业发展的脉搏跳动非常敏感,开始涉足农业科技的宏观管理和农业整体发展问题的研究。他主持完成了多项农业领域的重大课题和研究项目,影响深远。其中,“中国农业现代化理论、道路、模式研究”堪称我国农业现代化研究中最系统的应用基础性研究。

卢良恕(前排左一)参加国际山地丘陵农业发展讨论会时在攀枝花考察。

“如何使城乡人民吃饱、吃好、吃得科学、吃得健康,是关系国计民生的大问题。食物资源和结构调整不好,不仅影响国民经济发展,而且还会引发社会不安定。这不仅是学术问题,还是经济问题和政治问题。”卢良恕曾说。

卢良恕先后参与起草、制订了《90年代中国食物结构改革与发展纲要》和《中国食物与营养发展纲要(2001—2010年)》。两个《纲要》的相继出台,对于我国发展粮食产业、促进种粮农民增收、保障粮食有效供给起到了重要指导作用。

这位院长不一般

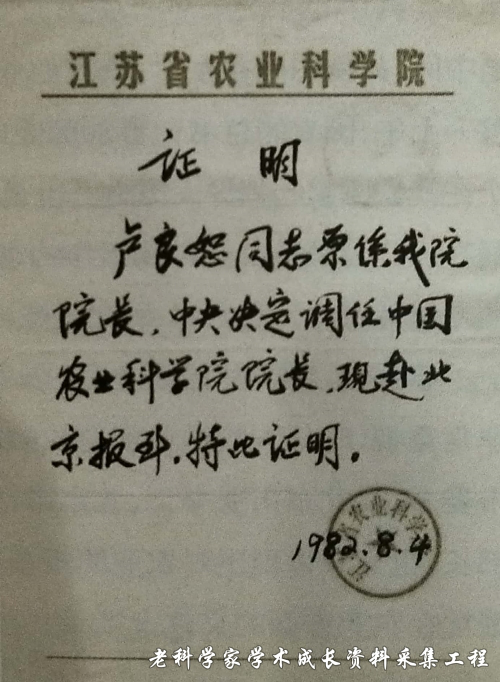

1982年,卢良恕被调任为中国农业科学院院长,他深感责任重大。

卢良恕调任中国农业科学院院长证明。

卢良恕提出中国农科院要以应用基础研究和应用研究为主,在全局性、关键性、基础性和方向性的研究上发挥作用,侧重解决国家农业发展中具有重大经济社会效益的科学技术问题,为全国农业科研、生产服务。“时间和事实证明,他具有前瞻性的部署是正确的,农业科研应回归于理性。”农业部机关服务局原党委书记司洪文这样说。

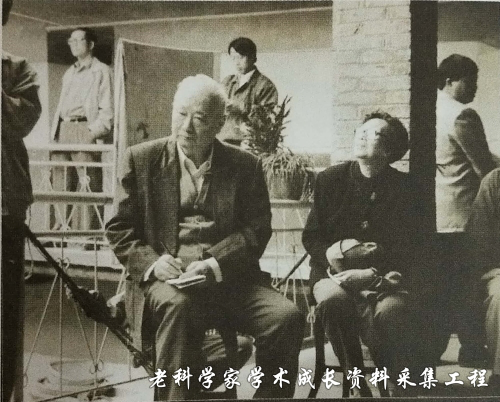

卢良恕参加会议。

面对国内外农业科技发展形势,结合农科院自身发展实际,卢良恕组织筹建了中国农业科学院生物中心、计算机中心、中国水稻研究所以及中国农业科学技术出版社。

心系农村,亲临其境。卢良恕将其奉为圭臬,努力耕耘只为农。他将自己的研究工作融入广阔的社会实践之中,为我国农业的发展贡献了自己毕生的心血。

来源:中国科协文化宣传部

编辑:王 晴

审核:雷建树

下一篇:汤继华:播种三十年

咨询: 0371-69333566 电话: 136-7336-5366 邮箱: 470363313@qq.com 地址: 河南省郑州市金水区政七街13号2号楼

Copyright 2018-2025 科技新闻网 AII Rights Reserved 科技新闻网版权所有,未经书面授权,不得复制或建立镜像 互联网新闻信息服务许可证《编号: 41120200005》

豫ICP备06011472号-3 网站版本号: v2.2 更新日志 技术支持:全息数字科技