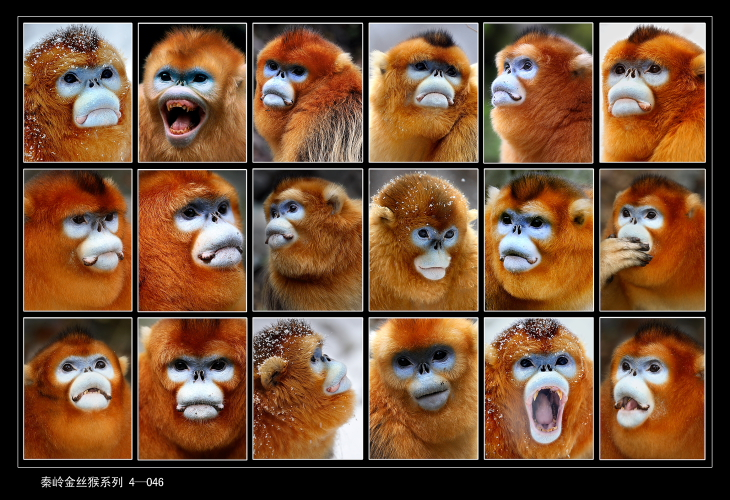

比起辨认人类小孩,野生动物群体中的个体识别难度要大得多。就拿同是灵长类的川金丝猴来说,头部器官分布与人类相似,面部特征是有共性的。但人类面部毛发稀少,五官特征更加清晰。而猴子面部毛发浓密,且毛发区域相对更明显,纹理特征更复杂。除非长期与它们朝夕相处,否则在野外环境中很难迅速分辨出不同个体。

长期以来,个体识别的数据采集主要依靠“一笔、一本、一望远镜”,但这种传统的人工观察式记录非常依赖观察者自身的经验,并极大地受制于天气、地形等自然条件,数据采集的可靠性、效率和连续性都难以保障。并且,研究过程是十分艰苦和危险的,对于科学家们来说,野外的日子真不好过。

而利用低频或高频射频识别技术(Radio Frequency Identification,简称 RFID)的微电子芯片应用较为广泛,它通过电磁场传输数据来识别标签中存储的动物个体身份信息,以微型芯片的方式附着、粘贴或植入目标体内。这一技术主要应用于小群居动物个体身份识别,但在多目标同时识别时效果欠佳。

佩戴 GPS 定位项圈的雌性川金丝猴 图片来源:陕西省动物研究所赵海涛

陕西洋县国家自然保护区的每一只朱鹮出生后都会在脚上佩戴环标,这样工作人员就能清楚地了解它的详细身世信息 图片来源:陕西省动物研究所赵海涛

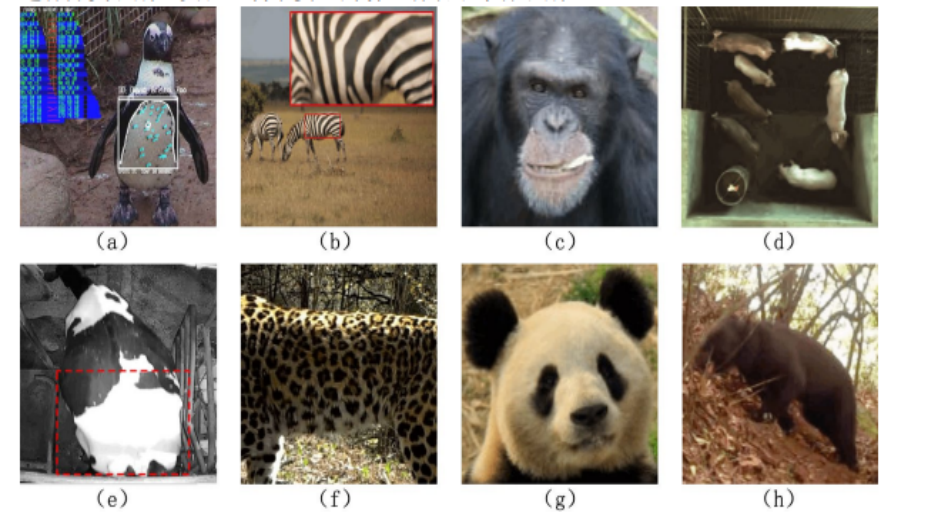

其次,使用红外相机进行观察具有较好的隐蔽性,可以大大降低人为活动对动物的影响。此外,相比于通过动物痕迹进行识别,拍摄到的影像数据更加直观可靠,且数字化的影像数据便于存储和交流。

然而,布设大量红外相机会产生海量数据,即便是有经验的科研人员也至少要花费 4 到 5 个小时,才能从被识别过的个体影像、照片资料中获取少量的有效行为数据。面对未标记和识别过的目标,科学家们也只能对这些海量信息“望洋兴叹”。

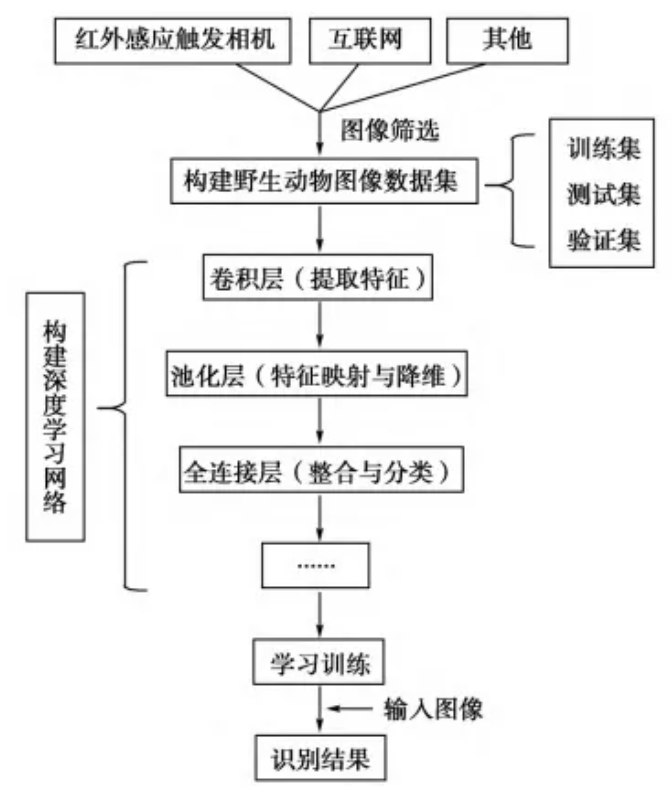

CNN 是一种学习效率很高且易于训练的深度学习模型。在 CNN 基础之上,通过对卷积层、池化层、全连接层等结构的交替与优化,能够加强对图像的特征提取,并通过调整网络层数加强学习能力,进一步训练计算机提高识别性能。此外,CNN 还可以结合其他神经网络架构,如基于循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)的 LSTM 算法(也称为长短期记忆网络,是一种时间递归神经网络,适合于处理和预测时间序列中间隔和延迟相对较长的重要事件)、GAN 算法(即生成对抗网络,由生成网络(Generator)和判别网络(Discriminator)组成;两个网络相互对抗,训练过程中最终的目标是生成接近真实数据的样本)等,增强特征提取能力,进一步优化网络结构,提高识别准确度。

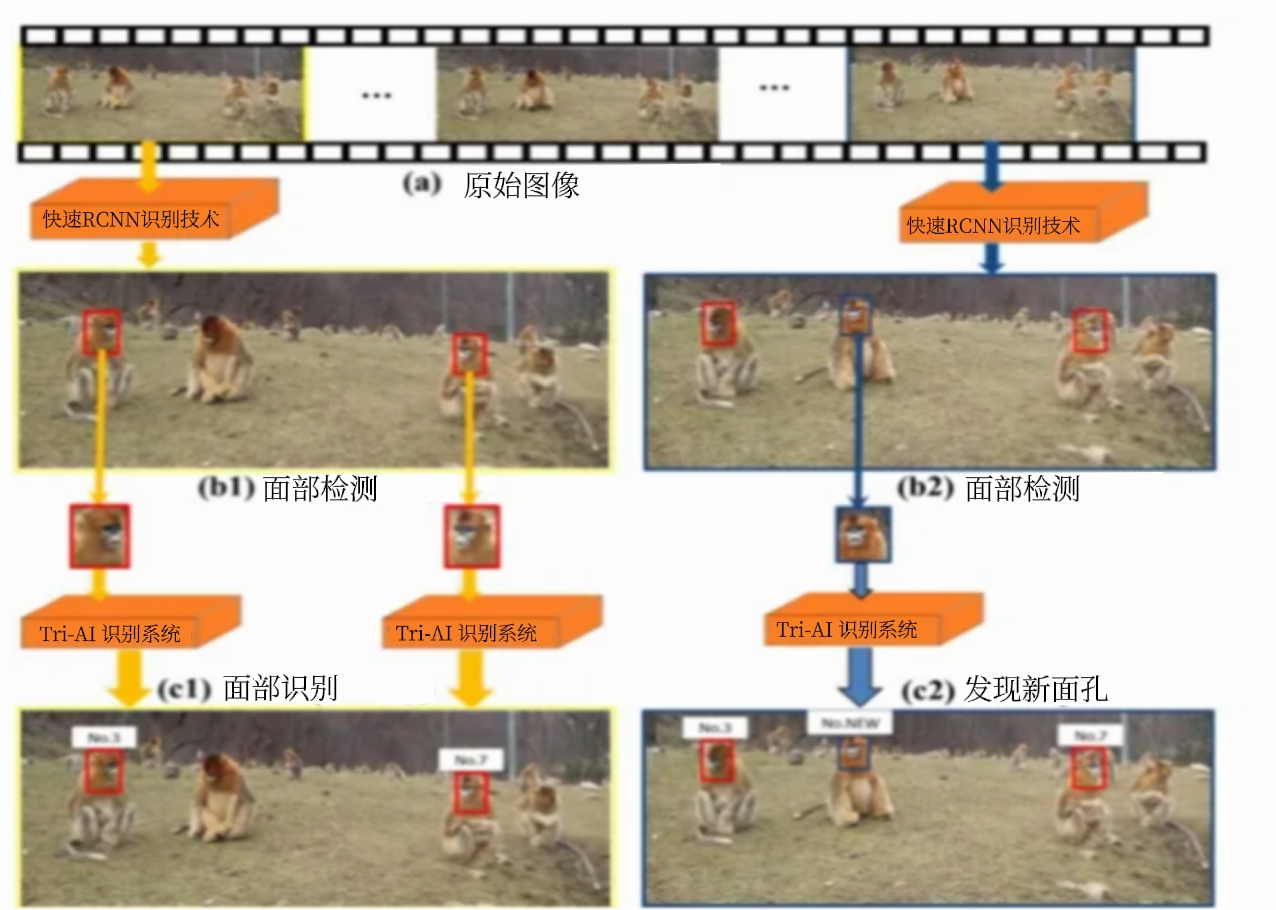

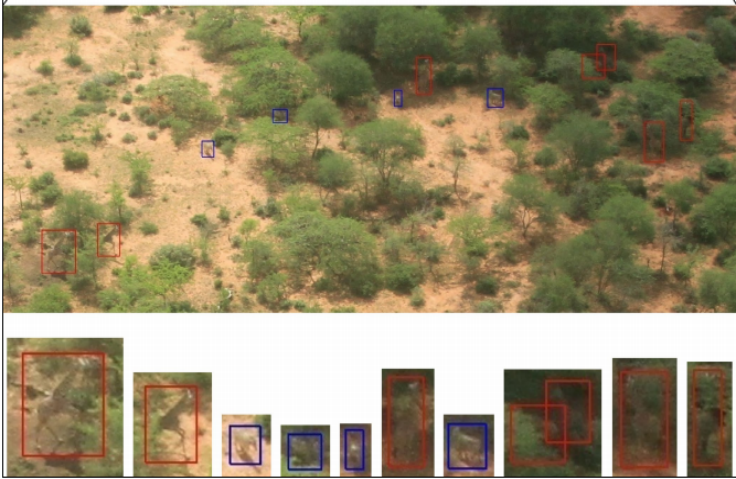

2020 年,西北大学郭松涛团队在长期对金丝猴群体特征研究结果的基础上,利用神经网络原理,提出具有关注机制的深度神经网络模型,首次开发出基于 Tri-AI 技术的动物个体识别系统。该系统实现了对野生个体的准确身份识别和连续跟踪采样,目前已在灵长类的 41 个代表性物种和 4 种食肉动物群体进行了适用性验证,平均识别精度达 94.1%。更厉害的是,Tri-AI 系统还能兼容夜视影像的分析,实现全天候的动物研究。

Tri-AI 动物个体识别系统的工作过程 图片来源:参考文献[11]

当年唐僧要是有了这套系统,那《西游记》里真假美猴王的故事怕是要改写了。他们还将卫星遥感与深度学习结合进行物种识别,并且应用于羚牛、布氏斑马等野生动物监测,人们可以通过这些卫星遥感数据对物种死亡率进行调查并评估潜在死亡风险,甚至可以远程追踪威胁野生动物的非法活动。

借助该技术,我们甚至可以给动物群体中的每只动物都赋予明确的身份。设想一下,在不久的将来,无论是在动物园还是野外,拿起手机对着活蹦乱跳的动物一扫,屏幕上就会跳出它们的姓名、性别、兴趣爱好、家族谱系等,甚至每一个动物的身世传奇都尽在你的掌中,那将会是一种什么样的难忘体验?

参考文献 [1]张丽霞等. 动物个体识别方法种种. 野生动物学报,2015,36(04):475-478 [2]黄孟选等. RFID技术在动物个体行为识别中的应用进展. 中国家禽,2018,40(22):39-44 [3]付鑫等. 基于红外相机监测照片对亚洲黑熊的个体识别. 经济动物学报,2020,24(03)146-152 [4]保明伟等. 野生动物学报,西双版纳野象谷亚洲象个体识别及种群数量特征,2024 ,45 (03):472 - 479 [5]顾佳音. 东北虎雪地足迹个体识别技术研究. 东北林业大学,2013,06 [6]路红坤. 基于声纹的大熊猫个体识别系统分析与研究. 电子科技大学,2019.06

作者:李勃 陕西省生物农业研究所

编辑:杜勇

审核:齐荣生

上一篇:“超级工厂”逐鹿中原

咨询: 0371-69333566 电话: 136-7336-5366 邮箱: 470363313@qq.com 地址: 河南省郑州市金水区政七街13号2号楼

Copyright 2018-2026 科技新闻网 AII Rights Reserved 科技新闻网版权所有,未经书面授权,不得复制或建立镜像 互联网新闻信息服务许可证《编号: 41120200005》

豫ICP备06011472号-3 网站版本号: v2.2 更新日志 技术支持:全息数字科技