解码种子“芯” 育好“金种子”——专访河南大学创制育种抗逆材料的“国字号”实验室团队

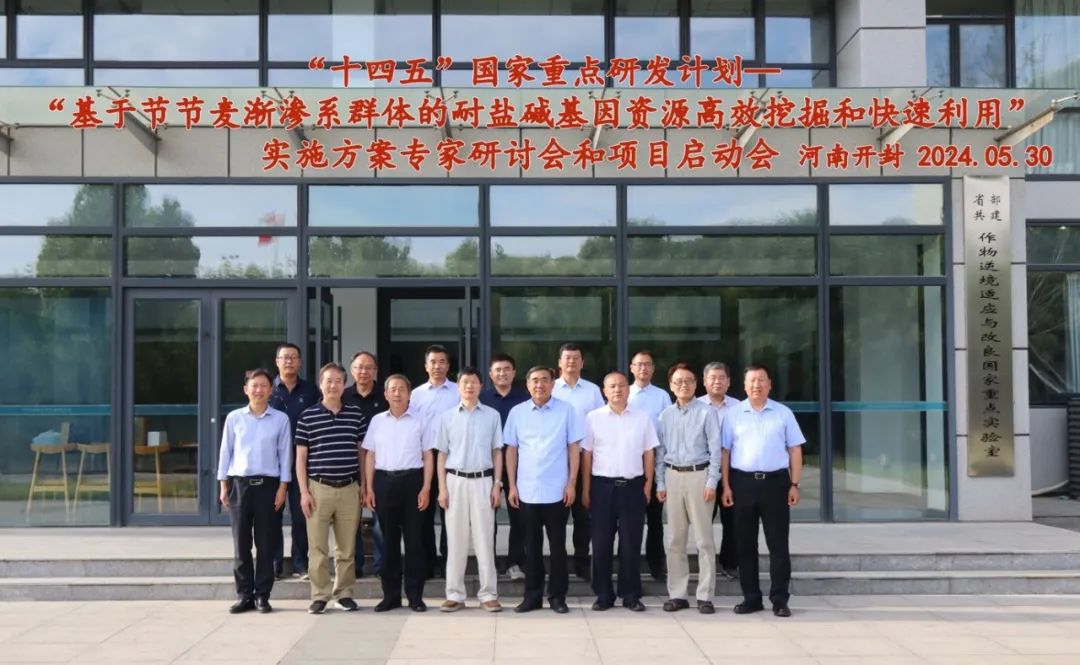

5月30日,是第八个“全国科技工作者日”。当天下午,河南大学传来一则喜讯,由省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室承担的“十四五”国家重点研发计划青年科学家项目《基于节节麦渐渗系群体的耐盐碱基因资源高效挖掘和快速利用》项目在开封启动。

在全国育种事业中,河南大学省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室(以下简称国重实验室)专注于作物抗逆研究,解码种子“芯”,护航国家粮食安全,成为一支科研“梦之队”。

《基于节节麦渐渗系群体的耐盐碱基因资源高效挖掘和快速利用》项目启动。

攻坚“卡脖子”大难题

作为“国字号”实验室,国重实验室始终聚焦河南省及黄淮海地区的区域特点和作物逆境适应领域的重大科学问题展开科研攻关。

科技工作者在查看实验作物。

走进这个实验室,看到的是一片繁忙,一个个朝气蓬勃的青年科技工作者,来来往往,穿梭在各个实验室,送材料,做检测,搞分析,填数据,做对比……扑面而来的是浓浓科研氛围。

国重实验室常务副主任安国勇介绍,研究团队从“一个课题,两个老师,三间房子”开始,始终专注于作物抗逆分子生物学研究,2005年获批教育部重点实验室,2019年省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室获批立项建设,至今已主持、承担国家973项目、国家重大研发计划等科研项目200余项。

“干旱、极端温度、病虫害频发和土壤肥力不足等逆境严重威胁我国粮食生产安全。”安国勇表示,亟需强化作物逆境适应的基础研究,拓展小麦、玉米等主要农作物抗逆种质资源、发掘作物抗逆高产优异基因,通过生物育种手段设计培育抗逆高产稳产作物新品种,提高作物逆境适应能力,确保国家粮食安全。

科技工作者在育种。

“以小麦为例,我省小麦常规育种全国领先,但要打破传统育种天花板,实现高产与抗逆兼得,就需要发掘作物种质基因资源,培育出抗逆和高产优质的新品种。”安国勇介绍,如今实验室已经创制出10余万份节节麦衍生的种质材料,建成了国内最大的节节麦小麦渐渗系种质资源库。

追光而行的“梦之队”

实验室聚集了许为钢院士、宋纯鹏教授等一批相关领域的国家级人才和优秀青年学者,“逆境生物学”研究集体入选全国黄大年式教师团队。他们前赴后继、矢志不渝,为解决中国人“吃”的问题一直在奋斗。

探索性基础研究任重道远。安国勇表示,作物育种创新,要“大浪淘沙”,更要久久为功。“挑选优异基因过程漫长,从组合配制、世代选择到基因筛选、比对试验,再到进行不同环境试验,往往从成千上万次比对中才能筛选出一个有用新材料。”

科技工作者在实验室。

实验室副主任赵昕鹏说,团队里的知名小麦专家经常和农民一样,在麦田里一晒就是一天。小麦的每个生长关键期,他们都会顶着烈日在现场观察小麦长势,取样观察研究,衣服汗湿都浑然不知。

“开展作物优异基因资源挖掘与利用,真的需要决心和信念。”团队成员黄世全从读博士起加入研究团队,至今已有12年时间。“有时我们是田间地头的农民,有时成了实验室里的科学家。”他表示。

正因为这样,实验室小麦抗逆改良团队针对现代小麦品种育种和改良的瓶颈,组织实施的“小麦D基因组重建工程”,实现了节节麦99%以上遗传多样性向普通小麦的转移,这将在后基因组学时代对小麦和其它禾谷类作物的遗传改良和优异基因挖掘利用产生深远的影响。

育出“金种子”,要千锤百炼,更要永不满足。这个团队,交出一批批亮眼答卷:开辟了活性氧作为逆境信号分子的新领域,勾画了植物水分利用效率调控新模式;“植物应答干旱胁迫的气孔调节机制”获国家自然科学二等奖,“提高植物养分水分高效利用根形态建成分子机制”获河南省自然科学一等奖;发掘水肥光高效利用等关键基因500多个……

一项项重大标志性科研成果,让这个实验室成为国际关注的植物逆境基础研究的重点基地之一。

新征程上“一路生花”

作为新征程新时代的这个“国字号”实验室团队,他们不仅潜心科研“一路生花”,业余文化生活也是多姿多彩。前不久,国重实验室篮球队在河南大学研究生男子篮球比赛金明校区决赛中,凭借高超的技术、完美的合作,荣获冠军。

国重实验室篮球队在赛场上荣获冠军。

“篮球队在比赛中出色的团队配合和顽强的拼搏精神,彰显了国重实验室的青春风采和竞技实力,展示了国重实验室团结、和谐、勇于拼搏的精神风貌。”赵昕鹏说。

其实,除了参加竞技比赛,实验室的科技工作者工作之余,都有着广泛的兴趣爱好。

科技工作者进行排球锻炼。

“我平时喜欢体育运动。因为做科研,必须要有好身体。”赵昕鹏说。团队成员孙杨说,“曾经有个梦,想当个歌手。每天回家途中,都会唱自己喜欢的歌。”团队成员石艳云和王珂喜欢户外运动和攀岩,爱好旅游,经常去登山,国内的名山大川去过很多。“祖国山川风景各具特色,奔赴山川,感受云卷云舒的清爽,是非常快乐的事情。”王珂说。

“艺术上的修养能开拓科学创新思维,因为这些爱好优化了思维、调节了身心、激发了活力。”张鸣认为,艺术所造就的审美心理结构,也是科学研究所必备的精神要素。

国重实验室科技工作者追求真善美、追求科研突破、育好“金种子”的决心坚定而执著。

“我们要瞄准种业振兴国家重大战略,持续开展现代作物种质资源创新和利用研究,实现种业科技自立自强、种源自主可控,建设全国作物逆境适应研究与抗逆作物新品种培育的创新高地。”安国勇表示,“我们将不负这一方沃土,矢志为解决国家种业振兴卡脖子问题、保障国家粮食安全做出突出贡献!”

作者:河南省科协

编辑:王 晴

审核:雷建树

上一篇:聚焦医学前沿 书写济世担当——专访河南省医学科学院实验室科研团队

下一篇:杨石先:他的学生有15位成为院士,“年轻人要敢于超越老一辈科学家”