向新向强,让金刚石闪耀河南“光芒”——专访河南省金刚石光电材料与器件重点实验室科研团队

在金刚石产业领域流传着一句话:世界金刚石看中国,中国金刚石看河南。河南在金刚石产业取得的骄人成绩离不开长期在此领域深耕开拓的科研团队。坐落于郑州大学的河南省金刚石光电材料与器件重点实验室就是其中的代表。日前,记者走进这家实验室,领略了实验室团队玩“炫”金刚石、引领河南超硬材料产业向新向强的风采。

深耕新领域领跑新赛道

天璇功能性金刚石超级工厂前不久在郑州经开区正式投产。它是目前国内最大的CVD金刚石单体生产厂,功能性金刚石年产能超100万克拉。该工厂的投产,既是河南省培育壮大超硬材料产业链的重要成果,也是河南省金刚石光电材料与器件重点实验室科研成果转化为现实生产力的里程碑式成就。

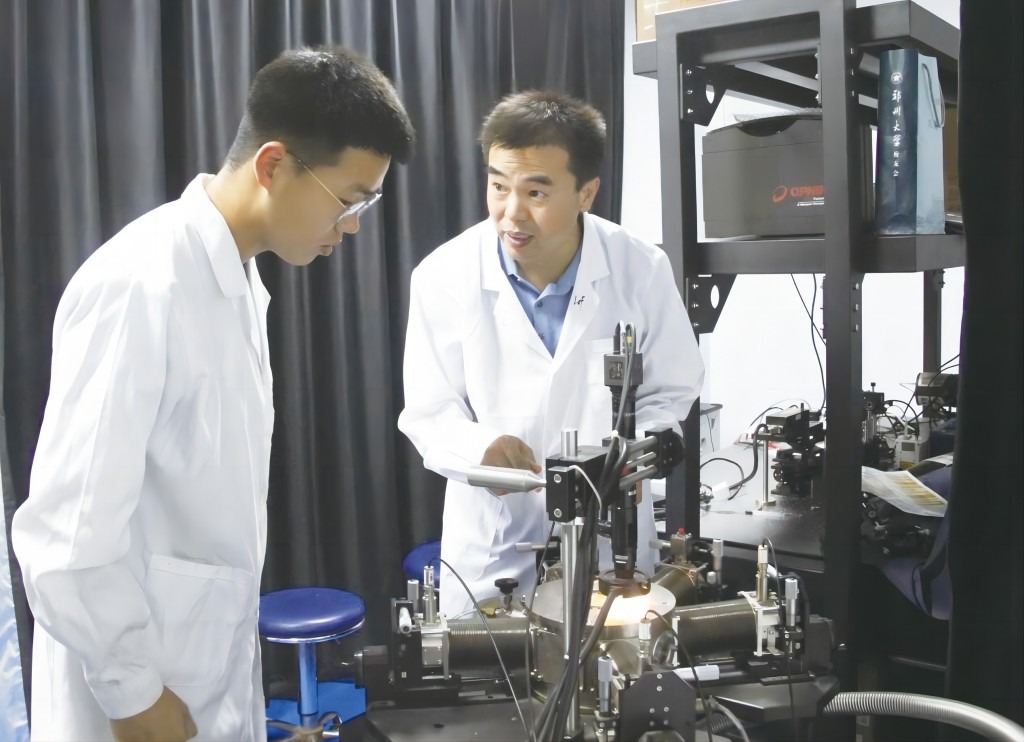

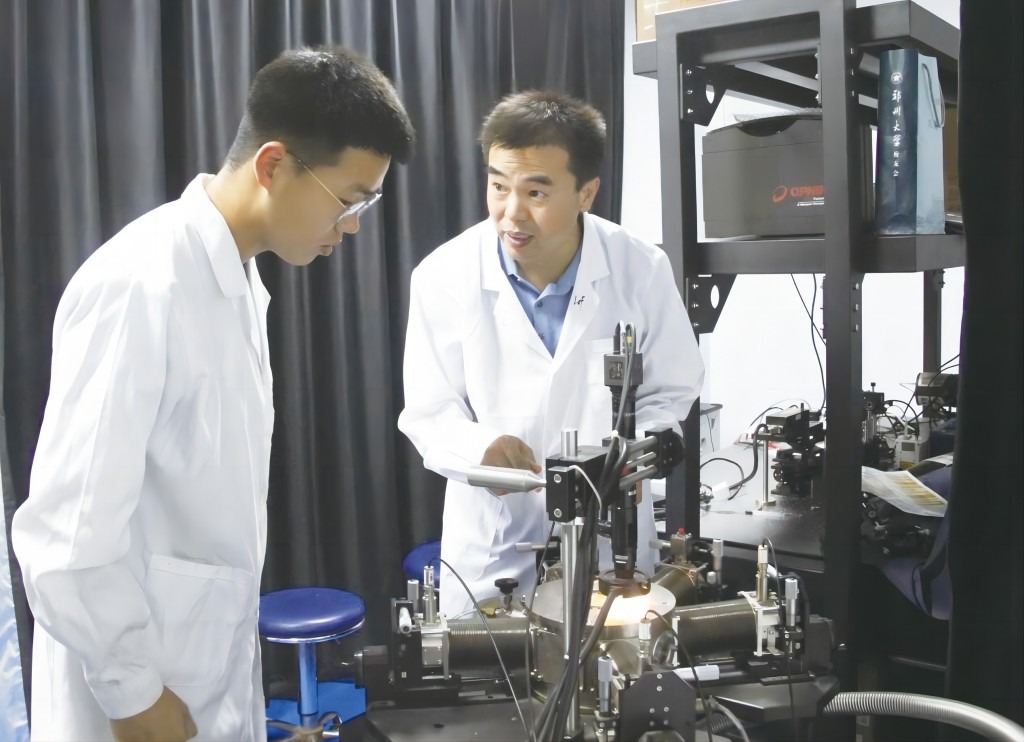

实验室里,郑州大学副校长单崇新介绍了团队的研究成果——采用创新的化学气相沉淀(CVD)工艺开发出克拉级高品相金刚石。以前,人工合成单晶金刚石的主流技术是高温高压法,但是采用这种方法培育的金刚石杂质较多。单崇新带领团队采用化学气相沉淀工艺合成的金刚石,不仅杂质更少,也更适合光电功能应用。

单崇新(右一)指导团队成员做实验。

金刚石材料具有优异的力学、电学、热学、光学等性能,可广泛应用于机械制造、航天航空、光学元器件、半导体元器件等领域。虽然河南是人工合成金刚石生产大省,有产业基础,但相关前沿理论研究匮乏,在超硬材料制品的高端领域与外国相比还存在一定差距。

单崇新团队瞄准我国金刚石材料与器件发展前沿,围绕高品质金刚石合成不断发力,坚持不懈地攻关,向着超硬材料高端制品的高峰攀登。“突破金刚石在半导体、电学、光学、热学、量子传感等领域应用的技术瓶颈,是我们的努力方向和目标。”实验室科研团队成员、郑州大学物理学院副教授杨珣表示。

以梦为马,不负韶华。短短几年时间,这个实验室就取得了多项突破性成果:开发出高纯度金刚石单晶和光学级金刚石晶体,研发出高灵敏度新型传感器,研制出直径50毫米的光学级金刚石膜,在国际上率先实现了金刚石基深紫外波段成像探测和通信系统……

单崇新团队合照。

这些创新性成果,推动金刚石真正从超硬材料到半导体材料、量子材料及其他多场景应用。

“我和我的团队要持续深耕超硬材料新领域、领跑前沿赛道,为超硬材料产业链带来新的增长点,推动河南超硬材料产业向新向强。”单崇新表示。

坚持做科普点亮科学梦

这个科研团队还把科普活动作为科研人员回馈社会的重要途径,把弘扬科学家精神、普及科学知识作为团队的重要责任使命,实现了科研科普的双向奔赴。

为激发青少年的科学梦想,单崇新主办了7届郑州大学物理学院科普开放日活动,通过高质量的科普报告和科学作品展示,向民众普及科学知识、展现物理之美。

这个科研团队始终坚持将更高水平“走出去”和更大力度“请进来”相结合,利用所在的材料物理教育部实验室等教学科研平台,通过国家中学生英才计划等项目,邀请省内外中学教师和学生来校参观研学。

近几年,单崇新多次带队赴原阳一高、长垣一中等学校,开展科普报告、科普作品展和知识竞答等科普活动。单崇新还积极参加全省青少年科技教育精准服务交流活动,他带领团队对接郑州一中、郑州四中、济源一中等学校,聚焦学校需求和学生兴趣,开展系列青少年科普教育和创新实践活动。

郑州市第四十七高级中学的同学参加物理学研学活动。

实验室积极发挥科普育人作用,指导大学生开展“科普筑梦,砥砺青春”社会实践和调研活动,获评河南省大中专学生志愿者社会实践活动优秀特色品牌项目。此外,实验室还组织青年志愿者到郑州科技馆开展“科普讲解员”志愿服务、指导学生创办科普类期刊《物理学刊》、指导学生创立“格物致理”科普协会并开展科普活动,受到社会各界好评。

去年10月,单崇新应邀走进中央电视台,以《材料新探索:最浪漫的硬汉——钻石》为题,开展专题科普讲座,为观众带来了一场科普盛宴。在今年全国“两会”期间,作为全国政协委员,单崇新积极开展调研,认真准备提案,为加强科普工作、助力乡村振兴献计献策。

“做科普特别有意义,也许可以改变一个孩子的人生。”单崇新说。他认为,把科学创新的种子播撒到更多孩子心中,就是在播种充满希望的未来。

单崇新(右五)在长垣一中作报告。

快乐做研究生活更精彩

作为科学家和教育专家,单崇新对于科技创新的重要性认识颇深:“做研究需要耐得住寂寞,要付出很多时间、很大精力,需要热爱你所从事的研究工作。”

杨珣表示:“科研工作出成果并不容易,必须爱好、坚持,要将一个个小突破累积起来,才能形成较大的突破。”

事实上,多年来,单崇新团队成员几乎没有周末和假期的概念,终日与金刚石作伴,以实验室为家,扎根金刚石光电材料与器件领域,潜心科研,孜孜不倦。

但在工作之余,这个团队也有着丰富多彩的业余生活。单崇新就特别喜欢打网球。“打网球能够锻炼身体,增强免疫功能,还有助于磨砺人的意志。”他表示。

杨珣喜欢户外骑行、野外徒步等活动。他称:“参加这些活动,可以放松身心、缓解压力。”实验室科研团队成员、郑州大学教授杨西贵则喜欢打篮球和登山。他表示:“从事喜欢的运动,会更容易产生积极情绪,从而感到快乐。”

不管是对自己,还是对团队其他成员,单崇新的观点都是“要快乐地做研究”。他认为,只有快乐,才会投入地工作;只有工作投入,才会产出更多有价值的成果。科技工作者要投身科研,从中找出奥秘、找出乐趣,从而爱上科研。

作者:吕晓/文 韩章威/图

编辑:王 晴

审核:雷建树

上一篇:杨石先:他的学生有15位成为院士,“年轻人要敢于超越老一辈科学家”

下一篇:104岁的他,活成了科技界的精神符号——河南“最美科技工作者”、郑州大学河南医学院教授张效房