一堂课,让人热泪盈眶

一场论坛,一次演讲,让一位104岁的老人再度成为明星。

7月4日,在第四届河医医学教育论坛上,雷鸣般的掌声响起,104岁的眼科泰斗、郑州大学河南医学院教授张效房骑着小电车来到现场,不顾病痛,全程站立演讲,为青年学子加油鼓劲。

“也许我出了大门就会躺倒,永远闭上眼睛,闭上眼睛也值。”张效房眼含泪光,嗓音洪亮,激励学子,“大家是祖国的未来,中国的复兴就靠大家了!”

生于1920年的张效房,今年已经104岁。前段时间突发心前臂严重缺血,内科医生嘱咐他多卧床休息,不能大声讲话。当天,他却不遵医嘱,主动来到会议现场,不放过每个能跟年轻人交流的机会。

婉拒了身边人的搀扶,张效房慢慢走向发言席,站定、转身,望向台下。

张效房在现场激励年轻人。

“我这辈子啊,就抱着一个决心:活到老、学到老、奉献到老。”张效房的演讲从这句话开始。他的声音很大,有种金属般的脆亮。

从建国前的战火纷飞到建国后的几经变迁,对河南医学院的发展史他信手拈来;谈起老一辈医学家精忠报国的往事,他红了眼眶。

张效房说:“我自己知道时间不多了,我要一刻不停地工作,一刻不停地帮助培养下一代。中国的未来靠大家了!”饱含深情的话语深深触动了在场的每一位年轻人。

有不少青年医学生,悄悄地在座位上抹眼泪。

一辈子,活成“最亮的星”

两年前,在另一个舞台,他的感言,同样让人动容。

2022年5月25日晚,由省科协会同省委组织部、省委宣传部、省委军民融合办、省科技厅主办的“最亮的星——2021河南最美科技工作者”发布仪式在郑州举行。热烈的掌声中,张效房骑着小电车驶上舞台,表达心声。“我102岁了,虽然时日无多,但仍愿做春蚕,生命不止,吐丝不已;甘为蜡烛,燃烧自己,奉献光明。”话音未落,全场掌声雷动,经久不息……

“是百岁寿星,更是大医精诚;是医学先锋,更有医者仁心。为了光明世界的璀璨,用毕生的爱与温暖,让无数心灵的窗户晶莹透亮,闪闪发光。”致敬词是献给这位百岁老人最真诚的礼赞。

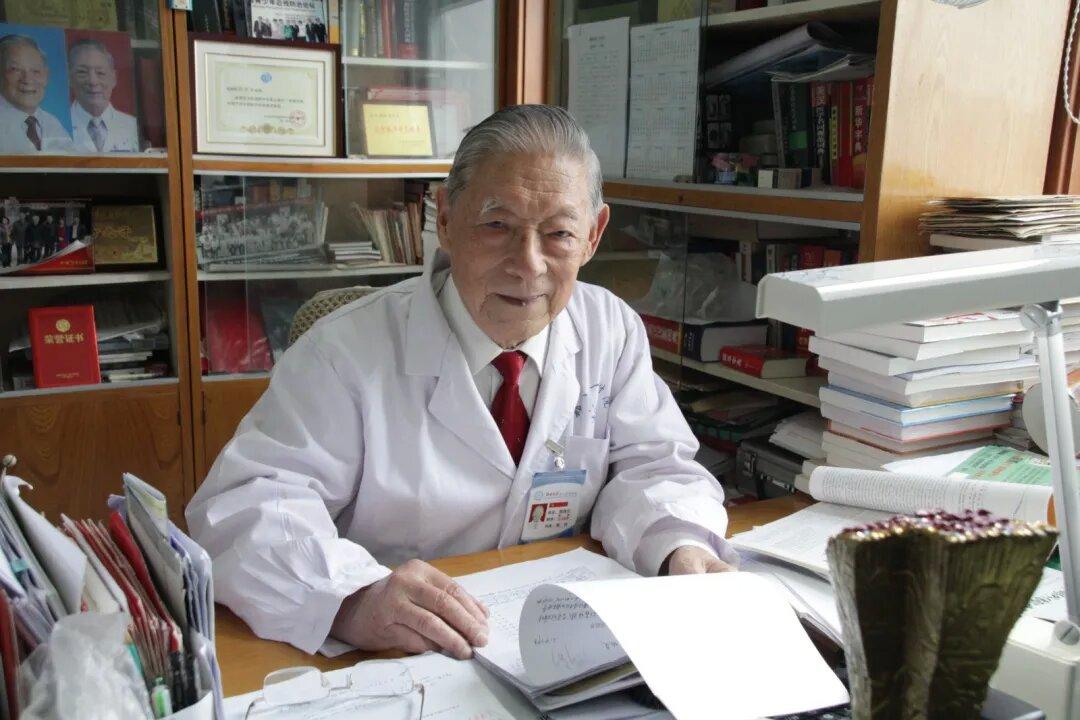

张效房在办公室。

作为我国眼内异物研究的奠基人和眼外伤专业的学术带头人,张效房在眼内异物定位和摘出方面有38项发明和改进,还在医院创办了英文查房制度,为我国乃至国际眼科事业作出了巨大贡献。

张效房刚开始工作时,河南省成年人沙眼发病率几乎是100%,居致盲原因首位。为此,他和同事组成医疗队,骑着自行车、带着干粮,每个星期天和节假日都到工厂、学校或偏远为患者义诊,使大量患者避免了失明。从我国发现沙眼病因,到改进手术方法,降低治疗费用,让全球数百万人免于失明,都离不开张效房的贡献。

自1955年开始,张效房经过连续50余年的实验研究及临床研究,建立了一套完整的眼内异物定位和摘除方法,眼科界称之为“张效房法”,被认为是新中国成立以来我国眼科学对世界眼科学的两大贡献之一。

1982年,张效房在第24届国际眼科大会上作报告《三千例眼内异物摘出手术的体会》,引起极大轰动。在他的不懈努力下,“‘张效房法’眼内异物定位和摘出”在国内外获得广泛推广,造福患者数以万计。

20世纪末,白内障是我国最主要的致盲原因。我国大多数基层医院不能进行白内障手术。张效房引进国外一种小切口无缝线白内障囊外摘出人工晶状体植入手术,并在实践中逐步加以改进。此手术方法被国家定为“视觉第一中国行动”各级医疗队和治疗点的规范手术方式,使我国基本消除了白内障致盲现象,在该领域跨入世界先进国家行列。

近80年来,他没有离开过眼科临床一线。亲自带教研究生、修改来自全国各地的眼科论文、身体允许时坐门诊、主编眼外伤杂志《中华眼外伤职业眼病杂志》、编撰眼科学领域抢救性著作《张效房眼外伤学》……他成为现代眼科医学发展史上的“一代宗师”。

2021年,张效房被推选为河南“最美科技工作者”,成为“最亮的星”。

一颗心,殷殷爱国之情

“我必须为祖国服务,报答生我养我的父老乡亲,报答培养我的学校医院老师,报答教育我的亲爱的党。”104岁高龄,这位医学泰斗仍以执着的精神、奉献的品格为我国眼科事业作着新的贡献,演绎着一位老科学家的“不老人生”。

活动现场,张效房为青年医学生讲述了他年少时期在侵华日军炮火下的求学经历,追忆“河医”师生的抗日壮举,为大家进行了一场生动的爱国主义教育。

“那些年,艰苦程度难以形容”“老师全心教,学生拼命学”“用针线缝本子、拿染料当墨水,什么都打不垮向学的心”……

他还讲述了身为“河医人”应具有的科技创新精神和历史责任与担当,表达了对莘莘学子和青年医学生的深切期盼。“希望大家努力学习,成为国家的栋梁!”

与青年医学生交流时,他始终思路清晰,声音洪亮。

对话环节,青年医学生纷纷站起来提问。“老师,奉献听起来很大,到底什么叫奉献?”即将上大三的李蔓问。

张效房笑了。他说,奉献“小且实”,绝非“大而空”——工作耐心细心,一个病人平均看诊40分钟。为了节省时间,自己少喝水少上厕所。百岁高龄依然在岗,每周二到门诊、每周四去病房,编辑《中华眼外伤职业眼病杂志》来稿,半夜1点前没有休息过。

“为了让病人不哭不疼,每一天都在学、在做,这就是奉献。”

“一个人,真的能一辈子守住一颗初心吗?”有个大学生问。

张效房坦言,他现在看起来很健康,实际上是“五脏不全、四脏有病”:因肾癌已经摘除一个肾脏,肾癌肺转移现在靠药物来控制;曾经得过脑血栓,脑子里现在还有一个支架;心脏有严重的冠心病。

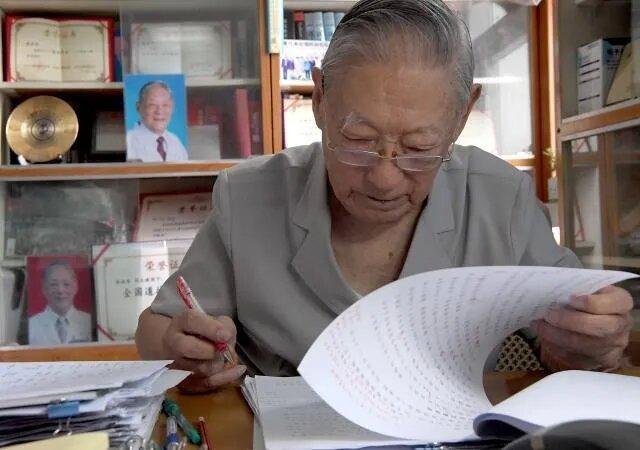

“但是,我初心不改。每天上班,星期二是门诊,星期四是病房,其余的时间我在中华医学会的中华眼外伤杂志做编辑工作,除了在编辑部修改文章以外,我还把文章带回家改。”张效房透露,他每天夜里一点之前都没睡过觉,都是凌晨两点、三点才睡,已经成为习惯。

“我患有癌症,经历了十几次手术,是个五脏不全的人。”张效房抬起右手,“但是我视力很好,手还能写字。我相信,当你收获了精神上的愉快,你就不会设定时间,就能一直干下去!”

张效房在编辑部修改文章。

每一个字都充满力量!每一句话都令人心潮澎湃!一个个年轻的身影整齐起立,掌声再度响起……

“张老是我们不折不扣的‘偶像’。”郑州大学医学院大三学生李晨阳说,“很多老师都会给我们讲张老为医学鞠躬尽瘁、无私奉献的故事。有幸聆听张老的讲课,感觉很震撼,很受用,我要努力成为像他一样的好医生。”

“很震撼,很感动”“更加坚定了我们学医的道路”听完讲座的青年大学生纷纷表示。

作者:河南省科协调研宣传部 吕晓

编辑:王 晴

审核:雷建树

咨询: 0371-69333566 电话: 136-7336-5366 邮箱: 470363313@qq.com 地址: 河南省郑州市金水区政七街13号2号楼

Copyright 2018-2025 科技新闻网 AII Rights Reserved 科技新闻网版权所有,未经书面授权,不得复制或建立镜像 互联网新闻信息服务许可证《编号: 41120200005》

豫ICP备06011472号-3 网站版本号: v2.2 更新日志 技术支持:全息数字科技